● 海水温度と黒鯛の挙動

誘海さんのHPでリンクされてる広島市水産振興センターが,海水温度に関して,興味深い調査結果を公開しています。

広島湾の海水の表面温度と水深

2,5,10mの温度推移ですが, まず,そのデータを見てください。

(詳しくは, http://www.suisansc.or.jp/)

(下のグラフは,上記HPのデータをみて,私SIGEが作図したものです)

こういうグラフを見たのは実は初めてで,いろいろと考えさせられることが多々あります。

まず,傾向として,

- 海水温がもっとも下がるのは,2月下旬〜3月上旬である。

- 海水温がもっとも上がるのは,表面温度で 8月下旬,水深10mで9月中旬である。

- 春 4月から水温が上昇し始めるが,この時期は表面から温度が上がり始め,深層との温度差が大きくなってくる。

- この温度差は 初夏〜真夏まで続き,6〜7月頃には温度差は7℃近くにまで達する。

- 9月に気温がさがり始め,9月下旬に表面温度と水深10mの温度は一致する。

- 冬〜春一番が吹く3月まで,上層から下層で温度はほとんど一致している。

−−−−−−

ここからは,私 SIGEの推測です。

■春〜夏に上下層の温度差が大きいのは,あたりまえの自然現象!

春になると水温は上層から温度が上がりはじめるが,比重の軽い暖水は上層に溜まる。 水温の低い下層とはなかなか混ざらない。 そして,秋から水温は上層から下がり始めるが, 冷たい水は重いので自然に沈んで行き,上層と下層の温度はほっといても近づく。 つまり,自然対流として,あたりまえの自然現象であるわけだ。

春の温度差が大きくなかなか上層下層が混ざらないということは, 毎日繰り返される潮の干満での潮の動き程度では混ざらないことを示している。 つまり,例えば,春の2m以下の浅瀬の暖水は潮が引いて また満ちてきてもやはり暖かいままである。そしてますます温まる。 だから,乗っ込み期の黒鯛は深場の冷たいところより,浅瀬の暖かいところに自然に集まってくる。産卵だけがその理由ではないように思える。

■春一番で温度が上がる?,南強風で温度が上がる?

ご隠居さんでキャリア40年以上の超釣名人が,南強風が吹いている6月のとある日, “これじゃ明日は水温が下がってだめだな”,と呟いた。 私はふと,やっぱり私の感じていたことは正しかったのか,と思ったものだ。 一般に,“春一番で水温が上がる”,“南強風で水温が上がる”, “南強風 荒れ後の荒食い”,といわれるが,必ずしもそうではないではないか,思う人は多いはずだ。

上グラフをみると,春〜初夏は表層温度が下層より5〜7℃も高い。 ここに南風が吹いたとき,表層〜下層が掻き回されるほど荒れると, 水温は間違いなく低下する。 魚の食いは極端に下がる。 Montyly Reportでもかいたが,6〜7月に南風が吹くと餌取りさえ居なくなることが多い。 このグラフをみると,当然ではないかと思う。 荒れがさほどでもなく,表層をすべらせるような南風の場合は温度が上がることもあるだろう。 つまり,荒れの程度問題かということになる。

■台風一過で食いが経つ?

上記と同様に,7〜8月の台風で荒れると水温がさがるだろう。 しかし,水温の急低下はするが, 上下層が掻き回されてもこの時期は水温は20℃以上と高い。 一時的に食いがとまっても,半日〜1日たって落ち着き,濁りが残っている間に 荒食いするパターンになるように思える。 やはり,台風一過で食いが立つのは, 翌〜翌々日と考えるべきだろう。

■晩秋に暖かい深場に落ちる?

“晩秋になって水温の低下に伴い,水温の暖かい深場に落ちる”....これはうそではないか?

上グラフでは,秋〜冬にかけて,浅場〜深場の水温はほとんど同じであり,深い方が暖かいというのはない。 といっても, 冷たい北風の吹きっさらしで局所的的に温度が下がるような所では黒鯛はより暖かいところへ移動するだろう。 しかし,風裏になるようなところだと 当てはまらない。

徐々に深場に落ちるということに関して, 水温だけでは説明できないが, より水温の安定した場所へ移動すると考えればいいのかのしれない。

■水温分布と黒鯛の行動パターン

上下層の海水温度の年間推移をみると, これまで説かれている黒鯛の行動パターンのかなりの部分が説明できてしまう。以下のような具合である。

- 春〜初夏

上グラフをみると,広島湾では10℃と驚くほど水温が下がる。 4〜6月の海水温はは下層 11〜14℃,上層12〜21℃であり, 黒鯛の居心地がいいのはやはり上層の暖かいところである。 だから,浅場に移動する。 深場では,コマセを撒くと浮きやすい。- 夏

上層の温度が上がりすぎると,下層の方が居心地がよくなる。 浅場は温度が高いので深場に移動する。 コマセを撒いてもなかなか浮かない。- 秋

上下層で温度差がないので, 浅場深場を問わず,豊富な場所で餌を漁る。 だから,浅場でも釣れるようになる。 水温の観点では浮く理由は見つからないのでタナは底がよい。 おいしくて軽いコマセならチヌも浮くかもしれない。- 冬

上下層で温度差がないといっても, 北風の吹きっさらしでは水温が下がり,風裏の陽だまりは水温が高いなど,浅場の水温は不安定である。 だから,水温の安定している深場に移動する。海水温度からみたタナの設定は,相対的に下層の水温の低過ぎる 4〜6月は浅タナ, 上層の水温の高い7〜9月は深タナ, 晩秋から冬は温度差がないから,基本の深タナがよい, と言える。

以上は広島湾の水温を見ての話だが, わが三浦半島では,冬でも 13〜14℃までしか下がらない。

少なくとも,広島湾のように水温が冬に下がりやすいところでは 春〜初夏にかけてチヌが浮きやすい。 逆に 冬に水温があまり下がらないところでは,春〜夏に温度差が少なく浮きにくい, という傾向にあるように思える。

■釣り場環境の違い

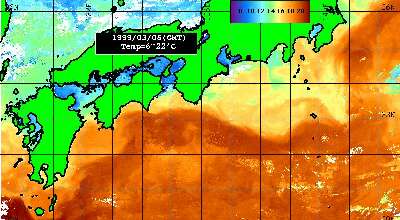

上記の視点から, もっとも水温が下がる3月上旬の代表的な表面温度分布をNOAAからピックアップしてみたのが,下図である。

非常に特徴的な瀬戸内海とわが三浦半島とを比較してみる。

瀬戸内海は九州,四国,紀伊半島に阻まれ,黒潮の運ぶ暖流の影響をうけにくく,3月には10〜11℃まで下がる。 この温度域は黒鯛にとっては相当に辛い筈である。 この水温低下は春〜初夏に上下層の大きな温度差を生み,春になって水温が上がると,黒鯛はこぞって浅場に集まり, コマセを打てばすぐに浮いてくるだろう。 周防大島付近の浅場でよく釣れるというのは,こんな背景があるのだろう。

上図をみると,伊勢湾,有明海,東京湾のように閉塞的な地形のところは同様に水温が下がりやすい傾向にあることがわかる。

一方,わが三浦半島では水温は14℃程度までしか下がらず,黒潮のもたらす暖水の影響も受ける。冬に水温がさほど下がらないため,春からの上下層の温度差は瀬戸内海ほど大きくはない。 太平洋沿岸は概してこの傾向にある。春〜初夏に底の温度がさほど下がらないので,相対的に瀬戸内海より浮きにくいのではないだろうか。 乗っ込み黒鯛もダラダラとしていることだろう。

また, 夏の高水温期を覗けば, 瀬戸内海の水温は太平洋側より概して低く,餌取りなどの分布状況もまるで違っていることだろう。

こう見てくると,地方によって釣法や餌使いがすこしづつ違ってくるのも, わかるような気がしてくる。チヌの魚影が濃いといわれる瀬戸内海〜大阪湾,有明海,知多などには,上述した海水温度の特徴的な共通性が見られる。 チヌの魚影が濃いから釣れる,と単純にいえない有利な面が揃っているように思える。

−−−

最後に, 水温が低くても底でじっとしているか, 居心地のいい暖かい層に浮いてくるかは, 黒鯛に聞いてみないと,わかりません。

コマセを撒くなどの人工的なシーンを作らない自然な状態では,暖かいからといって上層を遊泳しているというのは私には考え難い。だから,底伝いに暖かい所や涼しい所に移動するのではないでしょうか。

春〜初夏は暖かい浅場に移動し, 水温が高い夏は涼しい深場に移動し,秋になると水温が下がるので浅場でも活発に餌を広い,

冬になると水温の安定している深場に移動する,と考えるのが自然かな思います。